I. Die Französische Revolution

Das Bürgertum

Das Bürgertum hatte sich Ende des 18. Jahrhunderts zu Wohlstand und Selbstbewusstsein hochgearbeitet. Die Grundlage seines Reichtums bildete hierbei das eigene Kapital und nicht wie beim Adel oder bei den Geistlichen der Großgrundbesitz. Doch auch trotz seiner angesehenen Stellung innerhalb des Staates, wurde dem Bürgertum keinerlei politisches Mitspracherecht gewährt. Ebenso fühlte sich das Volk vom Adel bevormundet und verachtet, so dass die Denkrichtung der Aufklärung über eine Änderung der bestehenden Gesellschaftsordnung beim Bürgertum auf positiven Zuspruch stieß. Die Revolutionen in England (1688 – 1689) und vor allem der Unabhängigkeitskrieg in Amerika (1776 – 1783) machten auf das französische Volk hierbei einen tiefen Eindruck.

Das Scheitern der Reformversuche Ludwigs XVI.

Der damalige amtierende König

Ludwig XVI. erwies sich als sehr reformfreudig und wollte nachholen, was die

bisherigen französischen Herrscher bisher ausgelassen hatten: eine Besteuerung

der ersten beiden Stände. Nach dem alten Gesetz genoss der Adel völlige

Steuerfreiheit, die Geistlichen wurden nur zu bestimmten regelmäßigen Abgaben

verpflichtet. Die gesamte Steuerlast lag daher auf den Schultern des einfachen

Volkes. Das Bürgertum war zwar aufgrund seines Reichtums durchaus in der Lage,

diese neuen Steuern zu bezahlen, jedoch kritisierte man die steuerliche

Bevorzugung des Adels und der Geistlichen.

Der daraufhin beschlossene

Versuch der Regierung, die unterschiedliche Behandlung der verschiedenen Klassen

aufzuheben, scheiterte an der Opposition der bevorrechteten Stände. Dies machte

nur allzu deutlich, dass die Monarchie in Frankreich schwach und ohnmächtig

gegenüber Adel und Geistlichen war.

Der Beginn der Revolution

Der französische Staat geriet –

unter anderem ausgelöst durch den

Siebenjährigen Krieg – immer tiefer in

finanzielle Not, nicht zuletzt durch die gescheiterten Steuerreformversuche. Um

den drohenden Staatsbankrott zu verhindern, berief der König im Frühjahr 1789

die Generalstände (Vertreter der drei Stände) zu sich. Ursprünglich war jeder

Stand durch 300 Vertreter repräsentiert, jetzt wurde dem dritten Stand – den

Bauern- und Bürgertum – aufgrund seiner Bedeutung das doppelte an Plätzen

zugestanden. Eine Abstimmung nach Köpfen jedoch wurde verweigert. Auch sollte

nur über die Finanzfrage und nicht wie vom dritten Stand gefordert, über die

Verfassungsfrage diskutiert werden. Sofort nach Beginn der Zusammenkunft der

Generalstände, begann daraufhin die Abstimmungsfrage.

Nachdem die drei Stände

wochenlange, aber ergebnislose Streitgespräche führten, erklärte schließlich der

Stand des Bauern- und Bürgertums, dass er allein die französische Nation

vertrete und forderte die anderen Stände auf, sich ihm anzuschließen. Viele

niedrige Adlige und Geistliche folgten, verstanden sich fortan als

„Verfassungsgebende Nationalversammlung“ und leisteten im Ballhause den Schwur,

nicht eher auseinander zu gehen, bis der französische Staat über eine Verfassung

verfüge. Mit diesem Ballhaus-Schwur begann am 20. Juni 1789 die Revolution.

Denn als der König von der Versammlung forderte, auseinander zugehen, rief der

Führer des dritten Standes,

Graf Mirabeau: „Wir sind hier kraft Vollmacht der

Nation und werden nur der Macht des Bajonette weichen“. Darauf gab Ludwig XVI.

nach.

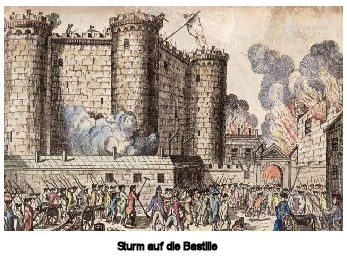

Zur

gleichen Zeit begannen die Unruhen in Paris. Am 4. Juli 1789 stürmte das

Volk die Bastille, da es dort Gefangene des Königs vermutete. Der Befehlshaber

und die Garnison des Staatsgefängnisses wurden von den Maßen getötet.

Zur

gleichen Zeit begannen die Unruhen in Paris. Am 4. Juli 1789 stürmte das

Volk die Bastille, da es dort Gefangene des Königs vermutete. Der Befehlshaber

und die Garnison des Staatsgefängnisses wurden von den Maßen getötet.

Die Beschlüsse der

Nationalversammlung standen unter dem Zeichen der Losung „Freiheit, Gleichheit,

Brüderlichkeit" und all ihre Arbeit berief sich auf die Bürger- und

Menschenrechte, wie sie auch Jahre zuvor schon in Amerika verwirklicht wurden.

Im Laufe der Zeit verzichtete

der Adel auf alle seine Vorrechte gegenüber dem dritten Stand und ließ die

Leibeigenschaft der Bauern aufheben. Um einen Teil der Staatsschulden abzubauen,

wurde Besitz der Kirche zum Staatseigentum erklärt (Säkularisation). Weitere

Beschlüsse folgten. Das französische Volk bestand nunmehr nicht aus drei

unterschiedlichen Schichten, sondern verstand sich als eine Summe von

freien und gleichberechtigten Staatsbürgern. Frankreich wurde zu einer

konstitutionellen Monarchie im Sinne

Montesquieus, in der die Gewaltenteilung

streng durchgeführt wurde.

Die Anfänge der Französischen

Revolution fanden bei vielen deutschen Dichtern und Denkern beigeisterte

Zustimmung. Klopstock und Schiller erhielten das französische Ehrenbürgerrecht, nur Goethe

sah in einer gewaltsamen Revolution nicht das richtige Mittel für eine

politisch-soziale Veränderung.

Nachdem die erste

Verfassungsgebende Nationalversammlung ihre Arbeit beendet hatte, folgte die

Gesetzesgebende Nationalversammlung, auf der sich die radikal-politischen

Jakobiner, unter denen die republikanischen

Girondisten das Übergewicht

hatten, als federführend bewiesen.

Seit dem Ausbruch der Revolution war die Spannung zwischen dem konstitutionellen Frankreich und den restlichen europäischen Staaten ständig gewachsen. Die revolutionäre Aufbruchstimmung, die französische Emigranten in anderen Ländern Europas verbreiteten, konnte den dort herrschenden Regierungen nur ein Dorn im Auge sein. Frankreich wurde zunehmend mit Misstrauen betrachtet, so taten die Staatsmänner in Paris doch alles, um die freiheitlich-fortschrittlichen Ideen der Revolution überall zu verbreiten. Am 20. Juli 1792 drängten die Girondisten auf eine Kriegserklärung gegen Österreich, um das französisch-politische Interesse nach außen zu lenken. Nach der französischen Kampfansage gegen Österreich stellte sich sogleich Preußen auf dessen Seite. Als Reaktion auf das Koblenzer Manifest des Oberbefehlshabers der österreichischen-preußischen Armee, in dem in radikaler Form die bedingungslose Wiederherstellung der Monarchie in Frankreich als Kriegsziel der Koalition formulierte wurde, stürmte im August 1792 die Pariser Bevölkerung die Tuilerien, den Sitz des Königs. Ludwig XVI. wurde abgesetzt und zusammen mit seiner Familie inhaftiert. In der folgenden Zeit wurde die Wahl eines Nationalkonvents beschlossen, der im September 1792 sogleich die Republik ausrief. Ludwig XVI. wurde wenige Monate später wegen Landesverrats hingerichtet.

Die ersten Koalitionskriege (1793 – 1797)

Nachdem sich Preußen bereits mit

Österreich verbündet hatte, folgten im September die deutschen Staaten Baden und

Hessen-Kassel dem preußischen Vorbild.

Noch im selben Jahr überschritten die französischen Truppen die belgische Grenze

und marschierten in Brüssel als Sieger ein. Auch wurden Mainz und Frankfurt am

Main von den Franzosen besetzt. Frankreich erklärte, zukünftig allen Ländern

Beistand leisten zu wollen, die sich vom Despotismus (Gewaltherrschaft) ihrer

Regierungen befreien möchten. Die Parole „Friede den Hütten, Krieg den Palästen“

breitete sich rasch in ganz Europa aus.

Doch schon bald wurde Europa

klar, mit welchen Gedanken Frankreich wirklich in diesen

ersten Koalitionskrieg

gezogen war. Nicht an der politischen Befreiung der europäischen Länder war es

den Franzosen gelegen, vielmehr wollte man dem eigenen Land Vorteile

verschaffen. So wurden zum Beispiel die rheinischen Städte aus diesem Grund

„befreit“, um Frankreich den Rhein als natürliche Grenze zu sichern. Am 1.

Februar 1793 erklärte Frankreich Großbritannien und Holland den Krieg, bald

darauf auch Spanien.

England erkannte nun den Ernst

der Lage und schloss mit allen frankreichfeindlichen Staaten Verträge ab, um

sich gegen die wachsende französische Gefahr zu wehren. Innerhalb kürzester Zeit

schlossen sich Preußen, Österreich, Holland, Spanien und Sardinien dem

englischen Reich an. Im ersten Jahr der Koalitionskriege musste die

französische Seite schwere Niederlagen gegenüber der Koalition in Kauf nehmen.

Frankreich begriff schnell, dass

es den Krieg auf die bisherige Weise nur schwer gewinnen konnte. Durch die so

genannte „levée en masse“, einer französischen Massenbewegung, eine

neue Kriegstaktik sowie Strategie, fügte man der Koalition ab dem Jahr 1794

empfindliche Niederlagen zu.

Während die Franzosen unter

Darbietung all ihrer Kräfte den Verbündeten schwere Verluste zufügten, schied

Preußen im April 1795 aus der Koalition mit den anderen europäischen Staaten aus

und verzichtete mit dem Sonderfrieden zu Basel auf seine linksrheinischen

Gebiete. Spanien tat es Preußen im Juli desselben Jahres gleich und trat

ebenso aus dem Bündnis aus.

Aufstieg Napoleons

Zu Beginn 1796 verlagerte sich

der Kriegsschauplatz des Koalitionskriegs nach Italien. Hiermit begann der

Aufstieg des Napoleon Bonapartes.

Der

ursprünglich aus Korsika stammende

Napoleon errang zwar kleine, aber durchaus

bedeutsame Siege im innern Frankreichs und wurde als Lohn für seine Taten zum

Oberbefehlshaber im italienischen Feldzug ernannt.

Der

ursprünglich aus Korsika stammende

Napoleon errang zwar kleine, aber durchaus

bedeutsame Siege im innern Frankreichs und wurde als Lohn für seine Taten zum

Oberbefehlshaber im italienischen Feldzug ernannt.

In knapp einem Jahr hatte

Napoleon die Österreicher aus Italien vertrieben. Im Frieden zu Campo Formio im

Oktober 1797 verpflichtete sich Österreich daraufhin, seine linke Rheinuferseite

an Frankreich sowie die Österreichischen Niederlande und Mailand an Frankreich

abzutreten.

Als Hauptgegner blieb nur

noch England übrig, nachdem Preußen durch den Sonderfrieden und Österreich durch

den Frieden zu Campo Formio keine Bedrohung mehr für die Franzosen darstellten.

Bei seiner Expedition nach Ägypten, sollte

Napoleon auf Befehl des französischen

Konvents die Engländer in seinen Kolonien treffen. Doch gegen die britische

Flotte musste er im August 1798 eine vernichtende Niederlage hinnehmen. Als

Bonaparte erfuhr, dass ein neuer Krieg in Europa ausgebrochen war, kehrte er im

Oktober 1799 umgehend dorthin zurück.

Napoleons Machtübernahme

Der französische Nationalkonvent hatte es nicht verstanden, sich rechtzeitig das Vertrauen der Nation zu sichern. Das Versagen auf politischer Ebene führte dazu, dass sich das Volk immer mehr von der Herrschaft des Direktoriums abwandte und sich nach der Herrschaft eines starken Mannes sehnte, der Frieden und Ordnung im Lande einkehren lassen sollte. Napoleon, der bei seiner Rückkehr nach Frankreich mit riesigem Jubel begrüßt wurde, war es demnach ein leichtes, den unsicheren Verhältnissen des Landes mit Hilfe der Armee ein Ende zu setzen. Äußerlich blieb Frankreich eine Republik, in Wahrheit entwickelte es sich jedoch zu einer Militärmonarchie, an dessen Spitze Napoleon Bonaparte als Erster Konsul seit dem 9./10. November 1799 fungierte.

Der zweite Koalitionskrieg (1798 – 1801)

Während sich Bonaparte noch in Ägypten aufhielt, schlossen England, Russland und Österreich Ende 1798 / Anfang 1799 eine neue Koalition gegen Frankreich. Auch hier zeigten sich die Armeen der Koalition anfangs als recht erfolgreich, im norditalienischen Marengo wendete sich jedoch 1800 das Waffenglück. Napoleon errang einen entscheidenden Sieg über die Österreicher. Im Frieden zu Lunéville im Februar 1801 verzichtete der österreichische Kaiser Franz II. öffentlich in Namen des Deutschen Reiches auf das linke Rheinufer. Somit wurde Frankreich ein Gebiet zugesprochen, in dem fast vier Millionen Quadratmeter Landfläche für Deutschland verloren gingen. Die deutschen Fürsten wurden für die dadurch entstandenen Verluste mit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 entschädigt. Nach langen Verhandlungen kam es 1802 zum Frieden von Amies zwischen Frankreich und England.

Der Reichsdeputationshauptschluss

Auf dem Reichsdeputationshauptschluss in Regensburg wurde im Einverständnis mit Napoleon folgendes festgelegt: Aufhebung aller geistlichen Fürstentümer (Säkularisierung), 45 Reichsstädte und 1.500 Reichsritterschaften wurden einem einzigen Landesherrn unterstellt (Mediatisierung). Hiermit wurden die drei Stände des Reiches beseitigt, was auch zur Folge hatte, dass der Reichsgedanke erhebliche Einbußen erleiden musste.

Der dritte Koalitionskrieg (1805)

Der Friede von Amies hielt praktisch gesehen nur ein Jahr. England und Frankreich rüsteten sich erneut zum neuen Koalitionskampf. Napoleon, der sich ein Jahr zuvor selbst zum Kaiser Frankreichs gekrönt hatte, traf hierbei seine Vorbereitungen zu einer Invasion Englands. England gelang es erneut, Österreich und Russland in einer Koalition zusammenfassen, nur Preußen ließ sich auch nach langen Verhandlungen nicht dazu bringen, gegen Frankreich in den Krieg zu ziehen. Doch auch dieses Mal sollte die Koalition keinen Sieg am Ende erringen. In der entscheidenden „Dreikaiserschlacht“ zu Austerlitz am 2. Dezember 1805 besiegte das französische Herr die Verbündeten Österreich und Russland. Österreich kapitulierte erneut und unterzeichnete Ende Dezember den Frieden von Pressburg.

Der Rheinbund und das Ende des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“

Nach dem Sieg bei Austerlitz verhalf Napoleon seinen deutschen Verbündeten – Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt – zu Rangerhöhungen und wertete die Regionen in Königreiche oder Großherzogtümer auf. Einige Zeit später sagten sich die Fürsten dieser Gegenden zusammen mit anderen südwestdeutschen Fürstentümern vom Reich los und schlossen den Rheinbund, als dessen Protektor sie Napoleon Bonaparte anerkannten. Insgesamt bestand der Rheinbund aus 16 Fürsten, die sich auch militärisch der französischen Herrschaft beugten. Folgerichtig legte Franz II. die Kaiserkrone nieder und erklärte die deutsche Kaiserwürde für erloschen. Das „Heilige Römische Reich Deutscher Nation“ war damit 1806 beendet.

Der vierte Koalitionskrieg (1806/07)

Angesichts der dauernden

französischen Demütigungen gegenüber Deutschland, verlangte der König von Preußen

Friedrich Wilhelm III. die Bildung eines norddeutschen Bundes nicht zu behindern

und forderte im September 1806 von

Napoleon den Rückzug der Franzosen aus

Deutschland. Napoleon

beantwortete das preußische Ultimatum jedoch nicht,

marschierte anstatt dessen in Thüringen ein und schlug Preußen im Oktober 1806

auf vernichtende Weise.

Doch trotz seiner Niederlage

führte Preußen mit Hilfe Russlands den Krieg gegen Frankreich fort, bei der

Schlacht bei Preußisch-Eylau (1807) trennten sich die französische und

russische Armee unentschieden. Nach dem französischen Sieg über die Russen bei

Friedland, knüpfte Napoleon jedoch Kontakt mit dem russischen

Zar Alexander I.,

der daraufhin seine preußischen Verbündeten im Stich ließ.

Napoleon hatte

Zar

Alexander I. davon überzeugt, dass sich Frankreich und Russland die

Weltherrschaft teilen müssten, um den ersehnten Frieden in der Welt

wiederherzustellen. Auch sollte durch eine Erniedrigung Englands die Freiheit

der Meere wiederhergestellt werden. Aus diesem Grund trat

Zar Alexander I. der

Kontinentalsperre gegen England bei, die Kaiser Bonaparte im November 1806

verkündete. Jeglicher Handel und Briefwechsel mit England wurde hierauf

verboten.

Nun war es der preußische König,

der die Kosten der französisch-russischen Freundschaft tragen musste. Zwar wurde

Preußen nicht vollkommen zerschlagen, musste aber im Frieden von

Tilsit (7./9.

1807) fast die Hälfte seines Gebietes abtreten und verpflichtete sich, eine fast

unbezahlbare Kriegsentschädigung zu entrichten. Das preußische Heer durfte nicht

mehr als 42.000 Mann betragen, zudem hatte es die Pflicht, dem französischen

Kaiser Heeresfolge zu leisten. Mit

Tilsit erreichte Frankreich den Höhepunkt

seiner Machtentfaltung.

III. Die geistige Vorbereitung der Freiheitskriege

Das politische Leben in Deutschland um 1800

Der absolutistische Staat hatte

seine Untertanen nicht am politischen Leben teilhaben lassen, daher war ihm auch

der politische Gedanken fast vollkommen fremd geworden. Das öffentliche Leben

ging in Deutschland weitgehend unter und mit dem Reichtum des deutschen

Geisteslebens war ein Tiefstand des politischen Lebens verbunden.

Der Patriotismus galt unter den

Gebildeten als eine geistliche Enge, der eines philosophisch-gebildeten Mannes

nicht würdig sei. Lessing zum Beispiel nannte den Patriotismus eine „heroische

Schwachheit“ und selbst Schiller forderte die Deutschen dazu auf, sich nicht zur

Nation, sondern zu Menschen zu bilden. Die Gleichgültigkeit am politischen

Geschehen der Deutschen zeigte sich insbesondere darin, dass der Verlust der

linken Rheinuferseite auf die Menschen keinen Eindruck machte. Der Gedanke nach

einem vereinten Deutschland war in weiter Ferne.

Die Romantik findet in die politische Wirklichkeit zurück

Eine Reihe von Dichtern, die man

als Romantiker bezeichnete, betrachtete das Volk nicht mehr als Summe von

Einzelmenschen, sondern als etwas Einmaliges. Das Volk besaß

ihrer Meinung nach eine ihm eigene Geschichte und das Recht auf eine angemessene Verfassung. Nach dieser Anschauung ließ sich das Leben des Volkes

nicht mehr mit der Vernunft begründen, sondern das Volk entwickelte sich nach

Gesetzen, die denen der Pflanzenwelt ähnelten. Seine Entwicklung war organisch.

Allmählich gewannen die

Romantiker zunehmend Interesse an der eigenen Geschichte, durchreisten

die deutschen Landschaften und erfüllten sich mit Begeisterung für das

Mittelalter, für die

Gotik und für

Albrecht Dürer. Sie schufen selber eigene

Märchen und sammelten längst vergessene Kulturschätze an Volksliedern,

Volksbüchern, Märchen und Sagen. Die romantische Bewegung läutete somit eine

neue Denkrichtung in Deutschland ein.

Deutschland und die Französische Revolution

Die Französische Revolution von 1789 bestärkte den Gedanken des Weltbürgertums der Deutschen nur noch umso mehr. Der Beginn einer neuen Zeit wurde von vielen heftig gegrüßt. Waren die Hoffnungen nach Brüderlichkeit und Sieg der Vernunft nur in Gedanken für möglich gehalten, zeigte die Revolution der Franzosen, dass es auch in der politischen Realität durchaus gelingen konnte. Zeigten die Deutschen noch Gefallen an den Grundzügen von 1789, so wandelte sich dieses schnell ins Gegenteil, als man mit ansehen musste, zu welchen Ausartungen der Umsturz geführt hatte.

Die Geburt des neuen deutschen Nationalbewusstseins

Bedeutender als die Abscheu vor der Revolution, war jedoch die ständig wachsende politische Not der Deutschen, ausgelöst durch die französische Fremdherrschaft. Ihr völkerfeindlicher Imperialismus zeigte die Franzosen von ihrer schlimmsten Seite. In dieser Zeit der Unterjochung durch die Franzosen wurde in Deutschland ein neues Nationalbewusstsein geboren. Volk und Vaterland standen nun über allem, für das jeder sein Äußerstes gab. Auf diese Weise kamen Volk und Staat zusammen und bildeten eine Einheit. An dieser Aufgabe arbeiteten Dichter, Philosophen, Theologen und andere Männer mit. Ihre Ideale waren hierbei die von der Romantik neu wiederbelebten Gedanken an Glaube, Volk und Vaterland.

Die Universität Berlin

Aus Gründen der Humanität gründete Wilhelm vom Humboldt die Universität in Berlin, die König Friedrich III. mit folgenden Worten einweihte: „Der Staat soll durch geistige Kräfte ersetzen, was er an materiellen verloren hat.“ Der Philosoph Johann Gottlieb Fichte, der sich in der Universität Berlin an das deutsche Volk mit seinen „Reden an die deutsche Nation“ 1807/08 wandte, forderte in diesen, dass das deutsche Volk um der Menschheit Willen erhalten bleiben müsse und es zu seiner Sicherung eines starken nationalen Staates bedürfe.

Die Presse und das Turnen

Enttäuscht von der

Gewaltherrschaft der Franzosen gab

Joseph von Görres Anfang 1814 seine

politische Zeitung der „Rheinischen Merkur“ heraus, in der er sich

aufopferungsvoll um die Befreiung des Rheinlandes bemühte und die Wiederherstellung

des Deutschen Reiches forderte. Zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands

war eine Zeitung ein wirksames Machtinstrument im öffentlichen Leben.

Ganz anders versuchte sich der

„Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn an der Wiederbelebung des deutschen Volkes. Er

sah in dem von ihm volkstümlichen Turnen nicht nur eine körperliche

Ertüchtigung, sondern ebenso eine nationale Erziehungsaufgabe. Im Jahre 1811

schuf er den ersten deutschen Turnplatz in Berlin.

IV. Die Reformen in Preußen

Die Niederlage im Krieg gegen Napoleon fügte dem Deutschen Reich schwere wirtschaftliche sowie finanzielle Verluste zu. Die besorgniserregende Situation forderte Maßnahmen, die in Form von staatlichen Reformen durchgeführt werden sollten. Die Ziele der preußischen Reformer waren unter anderem die Überzeugung von der Fähigkeit des Menschen zur Mündigkeit und Selbstbestimmung als auch dem patriotischen Wunsch nach einer inneren Erneuerung des deutschen Staates.

Die Reformen im kurzen Überblick:

Für den Staat Preußen erwiesen sich die Reformen als durchaus erfolgreich, schürten sie doch das nationale Interesse und förderten somit den Erfolg in den Freiheitskriegen. Der Bevölkerung hingegen brachten die gesellschaftlich-politischen Umgestaltungen bei weitem weniger, als dem Staate selbst. Nach der französischen Niederlage in den kommenden Befreiungskriegen, wurden die als positiv empfunden Reformen weitestgehend rückgängig gemacht und erneut eine absolutistische Regierungsform eingeleitet. Hierbei bildete sich das ländliche Proletariat aus, eine Landflucht und Armut waren die Folge.

V. Die Befreiungskriege (1813 – 1815)

Der Aufruf Friedrich Wilhelms III. „An das Volk“

Nach der Konvention von Tauroggen von 1812, einer Neutralitätszusage der preußischen Armee gegenüber Russland, organisierte der preußische Minister Stein die Stände und kündigte die herannahenden Russen als Kampfesbrüder gegenüber Frankreich und nicht als Feinde des preußischen Staates an. Preußen und Russland kämpften nun gemeinsam gegen die französischen Unterdrücker, was im Vertrag zu Kalisch 1813 vertraglich besiegelt worden war. Hiernach forderte Friedrich Wilhelm III. in seinem Aufruf „An das Volk“ am 17. März 1813 das deutsche Volk nun zur Gegenwehr gegen die Franzosen auf, um für eine nationale Einheit und verfassungsmäßige Freiheit zu kämpfen.

Der Frühjahrsfeldzug von 1813

Obwohl Napoleon die Schlacht bei Großgörschen und Bautzen im Mai 1813 gewinnen konnte, hatte er davon große Verluste tragen müssen. Seine Armee ging geschwächt aus den Kämpfen hinaus, Napoleon entschied sich deshalb für einen Waffenstillstand, erhoffte sich jedoch insgeheim, Österreich als Bundesgenossen zu gewinnen. Nach den langen Verhandlungen der Waffenruhe wollte sich Bonaparte den Forderungen Österreichs nicht beugen, da diese für ihn ein Ende der Vorherrschaft in Europa bedeutet hätten. Daraufhin schloss sich Österreich der russisch-preußischen Koalition an, der zuvor bereits schon England und Schweden beigetreten waren. Auf Frankreichs Seite standen Sachsen und die Rheinbundstaaten.

Der Herbstfeldzug von 1813

Napoleon, der über 300.000 Mann verfügte, sah sich nun drei Armeen der Koalition gegenüber, die insgesamt eine Truppenstärke von 500.000 Mann aufweisen konnten. Bonaparte, der die Elblinie mit Mittelpunkt Dresden besetzte, musste dieses letztendlich in mehreren Gefechten aufgeben und seine Truppen neu in Leipzig positionieren. Das Übergewicht der Koalitionsarmee sollte sich hierbei als entscheidender Vorteil erweisen. Durch die Völkerschlacht bei Leipzig vom 16. – 19. Oktober 1813 gelang der Koalition ein wichtiger Sieg, die Franzosen wurden fast vollkommen einkreist. Deutschland war nun bis zum Rhein wieder frei, der Rheinbund löste sich auf. Da Österreich und Russland kein Interesse daran hatten, den Kampf auf französischem Boden fortzusetzen, bot man Frankreich einen Frieden an, den Napoleon jedoch ablehnte.

Der Feldzug von 1814

Am Neujahrstag 1814 drang daraufhin die Armee der Koalition in Frankreich ein und beendete seinen Feldzug mit dem Einzug in Paris (31. März 1814) und der Abdankung Napoleons (6. April 1814). Der französische Kaiser wurde anschließend auf die Insel Elba, die er als Fürstentum erhielt, verbannt. Der Bruder des hingerichteten Ludwig XVI. bestieg als Ludwig XVIII. den französischen Thron. Im ersten Pariser Frieden vom 30. Mai wurde Frankreich auf die Grenzen von 1792 reduziert. Frankreich hatte keine Kriegsentschädigungen zu bezahlen. Die Staatsmänner trafen sich zur Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress.

Der Feldzug von 1815

Napoleon konnte sich mit der neuen Lage nicht abfinden. Während auf dem Kongress in Wien über eine Neugestaltung Europas diskutiert wurde, kehrte Bonaparte nach Frankreich zurück und übernahm im März 1815 erneut die Macht in Frankreich (Herrschaft der Hundert Tage). Erneut rückte die Koalition gegen Napoleon vor und schlug ihn endgültig in der Schlacht von Waterloo am 18. Juni 1815. Der ehemalige Kaiser Frankreichs wurde auf die Insel St. Helena verbannt, wo er am 5. Mai 1821 starb.

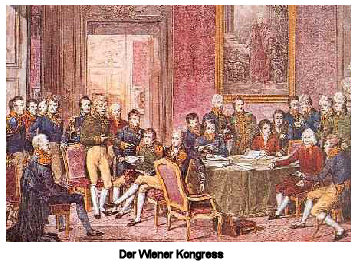

VI. Der Wiener Kongress (1814/15)

Der Wiener Kongress

Nach mehr als 20 Jahren war der Weltkrieg beendet und der französische Kaiser Napoleon Bonaparte war endgültig besiegt. Die Armeen Preußens, Österreichs und Russlands sowie die englische Marine hatten letztendlich triumphiert und große Teile Frankreichs wurden von den Siegermächten besetzt. Das französische Volk wandte sich von seinem ehemaligen Kaiser ab, der während seiner Gefangenschaft auf der Insel St. Helena im Jahre 1821 verstarb. Mit Ende des Krieges stand Frankreich nicht nur vor einem Trümmerhaufen, auch seine wirtschaftlich führende Stellung musste es endgültig an England abtreten.

Um nun die politischen

Veränderungen, die sich nach Kriegsende ergeben hatten, rechtlich zu sichern und

zu festigen, wurde ein großer Friedenskongress in Wien angesetzt. Anfänglich

sollten nur die vier siegreichen Großmächte – Preußen, Österreich, Russland und

England – an dem so genannten

Wiener Kongress teilnehmen.

Nach einigen

Überlegungen entschloss man sich jedoch dafür, auch französische Diplomaten auf

der Zusammenkunft zuzulassen. Die Großmächte zeigten sich im Verlauf des

Kongresses keinesfalls als nachtragend gegenüber dem französischen Volk, obwohl

man mit Frankreich gedanklich eine lange Feindschaft und bittere Fremdherrschaft

verknüpfte. Die Entmachtung

Napoleons war Entschädigung genug. Auch zeigten

Österreich und Preußen kein Interesse daran, die Stellung Frankreichs in Europa

übermäßig zu schwächen, so brauchte man doch einen Staat als Gegengewicht zu

seinen Nachbarn.

Dominierender Diplomat des

Wiener Kongresses war

Klemenz Wenzel Fürst von Metternich.

Der früh in den österreichischen Staatsdienst eingetretene katholische

Rheinländer stieg zum dortigen Kanzler auf und gab mit seinen groß angelegten

Plänen dem österreichischen Staat die außen- und innenpolitischen Leitlinien.

Jeden revolutionären Experimenten, die vorwiegend von der

Französischen Revolution

ausgingen, war

Metternich von Grund auf abgeneigt und strebte zielbewusst nach

Eindämmung aller radikalen Ideen. Die liberalen und nationalen Gedanken

in einigen deutschen Kreisen waren ihm daher völlig fremd. Ziel

Metternichs war

es, schnellstmöglicht eine weitgehende

Wiederherstellung der vorrevolutionären

Verhältnisse (Restauration) zu bewirken und das Gleichgewicht der Großmächte – einschließlich

Frankreichs – wiederherzustellen. Keine Macht sollte einen Vorzug gegenüber

einer anderen erhalten, so wurde auch keinem der Vertreter des Kongresses ein

übermäßiger Einfluss zugestanden. Auch soziale Probleme waren

Metternich fremd.

Er misstraute allen Strömungen und Idealen des Bürgertums oder der akademisch

Gebildeten und unterband jegliche Form von freiheitlichen Neigungen. Diese

Unterdrückungen sollten jedoch im Laufe des 19. Jahrhunderts zu folgenschweren Konflikten führen.

Als Gegenspieler

Metternichs

auf dem Wiener Kongress war zeitweilig der preußische Minister Freiherr von

Stein zu nennen. Mit seiner Forderung nach einem zukünftigen starken Deutschland

stieß er jedoch immer wieder auf die Ablehnung und den Eigennutz der anderen Fürsten.

Hoffnung und Enttäuschungen der Nationen

In den

Befreiungskriegen hatten

die europäischen Völker hart für die Befreiung von der Herrschaft Frankreichs

kämpfen müssen. Sie taten dieses nicht für ihre Herrscher und Fürsten, sondern

für die Idee und die Hoffnung auf nationale Selbstbestimmung. Das Ziel eines

einheitlichen und unter parlamentarischer Kontrolle stehenden gesamtdeutschen

Vaterlandes, beherrschte viele revolutionäre Geister dieser Zeit. Und wer damals

als freier Mann für ein „neues Europa“ gekämpft hatte, wollte dementsprechend nun

bei der Neuordnung des inneren und äußeren Aufbaus der Staaten mitreden dürfen.

Die

Fürsten des Wiener Kongresses

vergaßen jedoch schnell die Leistungen ihrer Untertanen. Sie hatten kein

Interesse daran, ein Zeitalter eines „neuen Europas“ einzuläuten, vielmehr

sollte die weitgehende Wiederherstellung des Gewesenen –

die Restauration

– die alte Stellung der Fürsten festigen. Im Sinne der früheren Politik, wurden die Völker und

ihre Länder recht willkürlich verteilt. Eine solche Lösung war natürlich für das

deutsche Volk keineswegs zufrieden stellend. Die zukünftigen innenpolitischen

Spannungen haben hier eine ihrer Wurzeln.

Die

Fürsten des Wiener Kongresses

vergaßen jedoch schnell die Leistungen ihrer Untertanen. Sie hatten kein

Interesse daran, ein Zeitalter eines „neuen Europas“ einzuläuten, vielmehr

sollte die weitgehende Wiederherstellung des Gewesenen –

die Restauration

– die alte Stellung der Fürsten festigen. Im Sinne der früheren Politik, wurden die Völker und

ihre Länder recht willkürlich verteilt. Eine solche Lösung war natürlich für das

deutsche Volk keineswegs zufrieden stellend. Die zukünftigen innenpolitischen

Spannungen haben hier eine ihrer Wurzeln.

Auf Beschluss des

Wiener

Kongresses schlossen sich die 38 selbstständigen deutschen Staaten zum

Deutschen

Bund zusammen, der sich als sehr locker erwies und fast jede wirkliche

Bestrebung nach Einigkeit ausschaltete. Österreich und Preußen als stärkste

Mächte standen sich in diesem Bund misstrauisch gegenüber, die anderen kleineren

Staaten gruppierten sich nun entweder zur einen oder anderen Seite. Österreich

konnte in allem mehr Staaten an sich binden.

Jeder der 38 Einzelstaaten war

durch einen Vertreter im Bundestag in Frankfurt am Main vertreten, der sich

jedoch als relativ beschlussunfähig erwies. Da zu jedem Beschluss eine

Zweidrittelmehrheit – in Grundsatzfragen gar Einstimmigkeit – von Nöten war,

konnte man sich nur in den seltensten Fällen auf einen Konsens einigen. Der

Deutsche Bund wurde damit zum Symbol der gesamtdeutschen Schwäche und

Uneinigkeit. Noch deutlicher wurde diese Schwäche dadurch, dass selbst drei

ausländische Fürsten im

Deutschen Bund vertreten waren: der englische König als

König von Hannover, der dänische König als Herrscher von Holstein und der König

der Vereinigten Niederlande als Großherzog von Luxemburg. Auch das deutsche Volk

war von jedweder Mitbestimmung ausgeschlossen. Auch interne Probleme in Preußen

und Österreich, in welchen einige Provinzen erst gar nicht zum

Deutschen Bund

gehörten,

zerstörten die Hoffnung auf die herbeigesehnte Einigkeit und ein starkes

Deutschland. Aufgrund dieser Tatsachen schien es nicht verwunderlich, dass die

deutschen Patrioten sich um die Früchte ihrer Arbeit betrogen und enttäuscht fühlten.

Ihr Glaube an die Politik nah zunehmend ab.

Die Innenpolitik rückte nun

weitgehend in den Vordergrund, die

Restauration

stand im Mittelpunkt der Politik. Somit wurde das Gottesgnadentum der Herrscher

und die Vorherrschaft des Adels erneut gefestigt. Dem Volk blieben hierbei nur zwei Lösungen: Entweder

es unterwarf und begnügte sich mit seinem Privatleben. Dies führte zum

Lebensstil des Biedermeiers. Oder

man wehrte sich gegen seine Lage in einer

bewaffneten Revolution. Beide Wege wurden eingeschlagen. Die folgenden

Jahrzehnte sollten in ihrem Zeichen stehen.

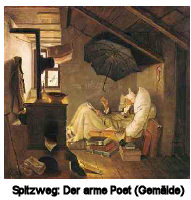

VII. Das geistige Bild der Zeit

Der vergangene Krieg hatte in den Menschen Europas den Ruf nach Ruhe und Ordnung übermächtig werden lassen. Man wollte eine gemütliche Bescheidenheit im kleinbürgerlichen Rahmen. Nicht mehr wollte man sich um den Welthandel oder andere weit reichende Angelegenheiten kümmern müssen, sondern in der kleinen und überschaubaren Heimat an sein Privatleben denken. Die Architektur versuchte hierbei, die klassischen Vorbilder nachzuahmen, das Theater erlebte einen Aufschwung. Bedeutend war hierbei das Wiener Burgtheater, das die Werke Franz Grillparzers auf die Bühne brachte. Auch der Wohnstil wurde neu gestaltet, so strebte man nach behaglichen, aber dennoch einfachen und vor allem „stimmungsvollen“ Räumen mit den entsprechenden Möbeln. Tische, Stühle und Betten erhielten daher leicht geschwungene Formen. Man bevorzugte zudem helle Holzmöbel in solider handwerklicher Ausführung. Die Malerei wandte sich Geschichts- und Märchenmotiven zu, tendierte zum gemütlich stillen Betrachten und zum treffenden Humor. In der Literatur wurde der Geschichtsroman gepflegt, der die Vergangenheit idealisierte und zugleich idyllisch nahe brachte.

VIII. Reaktion und Freiheitstreben

Die Entwicklung in Deutschland

Im Deutschen Bund ragten die beiden

Großmächte Preußen und Österreich hervor, ihre wachsende Gegnerschaft machten

sich die restlichen kleineren Staaten zunutze.

In jedem Staat war das

Bestreben erkennbar, neu aufkommende Revolutionstendenzen und Aufstände sofort zu

unterdrücken und die alte Ordnung, wie vor der

Französischen Revolution bestand,

wieder einzuführen. Insbesondere in Österreich herrschte ein reges

Polizei-Regiment. Die dortige Zensur schaltete alle Äußerungen nach Freiheit in

Presse und Literatur aus. Auch in Preußen wurde zu solchen Maßnahmen

gegriffen. Die Bestrebungen nach Landreformen wurden schnell von den

Großgrundbesitzern zerschlagen, viele bäuerliche Ländereien fielen somit in

deren Hände.

Kampf um freiheitliche Gesinnung

Als Vorkämpfer für eine

freiheitliche Denkweise und als Bewahrer der Ideale der

Freiheitskriege trat die

studentische Jugend auf. Im Jahre 1815 gründeten sie die „Deutschen

Burschenschaften“, die dem Ruf nach „Einigkeit, Freiheit, Vaterland“ folgten und

sich zu den Farben Schwarz-Rot-Gold bekannten.

Zur 300. Jahresfeier der

Reformation von 1517 veranstalteten die Studenten auf der

Wartburg ein großes

Fest, auf dem die freiheitliche Gesinnung der Studenten ihren Ausdruck fand. Als

Symbole der Unterdrückung verbrannte man auf einem Scheiterhaufen den

preußischen Unteroffiziersstock, den Zopf und einige Bücher aus dieser Zeit.

Zwei Jahre später im Jahre 1819

wurde der Dichter, russische Staatsrat und Schriftsteller

Kotzebue von einem deutschen Studenten

ermordet, da sich Kotzebue gegen die nationalen Bestrebungen stellte. Dieses

Attentat hatte zur Folge, dass scharfe Beschlüsse der deutschen Regierungen auf

einer Ministerkonferenz in Karlsbad verordnet wurden.

Die Karlsbader Beschlüsse

Auf das Bestreben

Metternichs

hin, wurden die Burschenschaften und das

Turnen verboten. Zudem wurde die

Pressefreiheit aufgehoben und eine scharfe

Zensur eingeführt. Am härtesten

wurden diese Verordnungen in Preußen befolgt. Der

Turnvater Jahn wurde aufgrund

der geistigen Urheberschaft an der Tötung

Kotzebues verhaftet, Universitäten

wurden beaufsichtigt sowie jegliche Reden an das deutsche Volk überwacht oder

gar verboten.

Doch nicht nur in Deutschland,

auch im restlichen Europa wurden alle demokratischen Bemühungen unterdrückt.

Italien versuchte sich gegen die österreichischen Unterdrücker zur Wehr zu

setzen, ebenso die Griechen erhofften sich durch ihren Befreiungskampf – der in

Deutschland große Anerkennung fand – eine bessere Zukunft.

IX. Julirevolution in Frankreich

Die Julirevolution in Frankreich

Die Julirevolution in Frankreich sollte insbesondere beim deutschen Volk einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Die Wiederherstellung des bourbonischen Königtums in Frankreich erzeugte neue Gegensätze zwischen Bürgertum und Adel. Anstatt diese Gegensätze zu überbrücken, war die neue Regierung unter König Karl X. darum bemüht, auch die letzten Auswirkungen der Revolution von 1789 auszumerzen und den Einfluss des Bürgertums noch weiter zurückzudrängen. Als der König Karl X. durch diktatorische Maßnahmen versuchte, das Wahlrecht zu ändern und die Pressezensur einzuführen, kam es im Juli 1830 zum bewaffneten Aufstand in Paris. Karl X. wurde vertrieben und anstatt seiner Louis Philippe zum neuen König ernannt. Der neue Herrscher wandte sich vom Gottesgnadentum ab und verstand sich als „Bürgerkönig“, der sich nicht mehr auf den Adel stütze, sondern auf das Bürgertum. Frankreich wurde mit seiner Regierungsform zum Vorbild aller bürgerlichen Fortschrittsparteien in Europa.

Entwicklung in Deutschland

Als eine der ersten deutschen

Reaktionen auf die französische

Julirevolution verjagten die Braunschweiger

ihren Herzog. Mit Sorge sahen andere deutsche Staaten diese Entwicklung und

gaben dem Volk die von ihnen gewünschten Verfassungen.

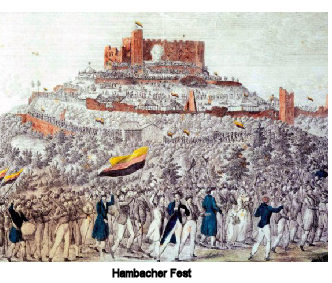

Im

Mai 1832 kam es zu einer bedeutenden Verkündigung für Einheit und Freiheit in

Hambach an der Weinstraße. Unter den „deutschen

Farben” Schwarz-Rot-Gold demonstrierten

mehr als 30.000 Menschen – unter ihnen der

Schriftsteller Ludwig Börne und zahlreiche Mitglieder der verbotenen

Burschenschaften – auf dem "Hambacher Fest". Sie forderten die Souveränität des Volkes, eine republikanische

Verfassung, die nationale Einheit Deutschlands „in einem konföderierten

Europa” und solidarisierten sich unter anderem mit der französischen

Julirevolution. Im „Hambacher

Lied“ wird der nationale Gedanke der Aufständigen deutlich.

Im

Mai 1832 kam es zu einer bedeutenden Verkündigung für Einheit und Freiheit in

Hambach an der Weinstraße. Unter den „deutschen

Farben” Schwarz-Rot-Gold demonstrierten

mehr als 30.000 Menschen – unter ihnen der

Schriftsteller Ludwig Börne und zahlreiche Mitglieder der verbotenen

Burschenschaften – auf dem "Hambacher Fest". Sie forderten die Souveränität des Volkes, eine republikanische

Verfassung, die nationale Einheit Deutschlands „in einem konföderierten

Europa” und solidarisierten sich unter anderem mit der französischen

Julirevolution. Im „Hambacher

Lied“ wird der nationale Gedanke der Aufständigen deutlich.

Auch

gegen den Frankfurter Bundestag kam es im April 1833 im „Frankfurter

Wachensturm“ zu einem Studentenputsch. Der politische Wille des deutschen Volkes

war unverkennbar.

Doch die Regierungen verstanden

und sahen das politische Aufbegehren ihrer Völker nicht. Anstatt einen Schritt

zum Volk zu machen, entschieden sich die Fürsten, die

Zensur noch strenger zu

handhaben und ordneten durch eine neu erschaffene Untersuchungskommission

Hunderte von Verhaftungen an. Allein schon das Zeigen einer schwarz-rot-goldenen

Fahne wurde geahndet. Bedeutsames Zeugnis der freien Meinungsäußerung war der

Protest der „Göttinger Sieben“, unter ihnen die

Gebrüder Grimm, die gegen die

Aufhebung der hannoverschen Verfassung protestierten. Es endete damit, dass alle

sieben Professoren aus dem akademischen Dienst entlassen wurden. Das deutsche

Volk zeigte Mitgefühl mit den Professoren und sammelte Geld, um ihnen ihr Gehalt

weiterhin zu bezahlen. Obwohl die Entlassung die gegenteilig erhoffte

Wirkung des hannoverschen Fürsten mit sich zog, ging die „Demagogenverfolgung“

weiter.

X. Der

Liberalismus

Aufstieg des Bürgertums

Durch die Einführung der Maschine, den Aufschwung der Wirtschaft und die besseren Verkehrsverhältnisse, begannen unter anderem auch die deutschen Städte aufzublühen. Eng verbunden war hiermit der Aufstieg des Bürgertums. Durch den Wegfall der Zunftschranken und die Einführung der Gewerbefreiheit hatte nun der Tüchtige die Möglichkeit, sich durch eigene Arbeit zu Wohlstand zu verhelfen. Allmählich wurden die aus früheren Zeiten stammenden Beschränkungen des Bürgertums (z. B. Berufsbeschränkungen) zunehmend abgelehnt. Das Volk wollte sich nicht mehr von der Obrigkeit bevormunden lassen.

Wesen und Ziele des Liberalismus

Die Anhänger dieser

Betrachtungsweise nannten sich

Liberale. Diese verlangten die bürgerlichen

Grundfreiheiten, die sich aus den Menschenrechten erklärten sowie eine

konstitutionelle Regierung unter Teilnahme einer Volksvertretung. Wirtschaftlich

vertrat man das freie Unternehmertum, das Privateigentum und den Freihandel ohne

Zölle. Außenpolitisch forderten die

Liberalen Freiheit und Selbstbestimmung für

alle Völker und bemühten sich um den deutsch-nationalen Einheitsstaat.

Doch obwohl es in Deutschland

niemals zu einer Herrschaft des

liberalen Bürgertums

kam, waren die

liberalen Strömungen keineswegs

zu unterschätzen.

XI. Die Wirtschaft – Wegbereiterin der deutschen Einheit

Die Anfänge der Industrialisierung in Deutschland

Die

industrielle Entfaltung

Deutschlands wurzelte indirekt in der

Kontinentalsperre

Napoleons. Als von England

weder Eisen noch Kohle nach Deutschland

geliefert werden konnten, entwickelte sich im Ruhrgebiet allmählich eine

Schwerindustrie. Auch die Tuch- und Leinenindustrie erhielt neuen Auftrieb. In

der Landwirtschaft wurde der überseeische Rohrzucker durch die deutsche

Zuckerrübe ersetzt. Der Verzicht der Dreifelderwirtschaft erhöhte entscheidend

die Ernteerträge. Die Entwicklung von großen Fabriken wurde jedoch aufgrund der

Kleinstaaterei und Mangel an Kapital maßgebend erschwert.

Das Ende der

Kontinentalsperre

1815 führte zu einem Rücklauf der deutschen vorindustriellen Bestrebungen.

Englische Fabrikwaren überschwemmten wieder den deutschen Markt. Die hohe

Schuldenlast aus den Napoleonischen Kriegen und der Besatzungszeit konnte nur

langsam wieder abgebaut werden. Um die Zeit von 1815 kamen zudem noch einige

Missernten dazu, die eine Vergrößerung der bürgerlichen Armut nur noch

vergrößerten. Erst in den 1830er Jahren konnten viele Schwierigkeiten auf

diesem Gebiet überwunden werden. Eine neue Generation von Unternehmern wuchs

heran, so zum Beispiel Alfred Krupp, der eine Eisenverarbeitungsfabrik in Essen

gründete, die später viele tausende Arbeiter beschäftigte.

Der Deutsche Zollverein

Im Laufe der Zeit wuchsen die einzelnen deutschen Staaten immer weiter zusammen. Bereits seit der Erwerbung des Rheinlands und Westfalens drängte Preußen immer mehr auf eine Beseitigung der Durchgangszölle, die den Handel innerhalb Deutschlands erschwerten. Die hohe Anzahl an Zollschranken, die hohen Verwaltungskosten und der wachsende Schmuggel wurden immer hinderlicher. Der Gedanke eines gesamtdeutschen Zollvereins, der zu einem wirtschaftlich geeinten Deutschland beitragen sollte, wurde wach. Im Jahre 1834 wurde daraufhin der „Deutsche Zollverein“ gegründet, dem alle deutschen Staaten – mit Ausnahme Österreichs – angehörten. Er umfasste ein Gebiet von 420.000 km2 mit etwas 23,5 Millionen Einwohnern.

Die ersten deutschen Eisenbahnen

Westfälische Industrielle förderten den Bau einer Eisenbahn zwischen Köln und Minden, planten ebenso eine Kanalverbindung zwischen Rhein und Weser, um der Hansestadt Bremen Vorteile in Falle der Industrieerzeugnisse zu bringen. Bayrische Geldgeber ermöglichten den Bau der ersten deutschen Eisenbahn 1835 von Nürnberg nach Fürth. In der Zeit zwischen 1840 und 1850 verzwölffachte sich die Anzahl der Streckennetze.

XII. Deutsches Geistesleben

In der ersten Hälfte des 19.

Jahrhunderts konnte sich das deutsche Volk im politischen Bereich nicht

sonderlich durchsetzen. Auf dem Gebiet des Geistigen konnte man sich jedoch bei

weitem mit allen Völkern der Erde messen. Die französische Schriftstellerin

Madame de Staël hatte Deutschland um 1800 gar als „Land der Dichter und Denker“

bezeichnet. Während Goethe mit „Faust II“ sein einzigartiges Lebenswerk

abschloss, führte Beethoven in seinen späten Werken die abendländische Musik zu

einer neuen Höhe. Ebenso in der Philosophie tat sich Deutschland hervor. Der

Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel

schuf sein maßgebendes System der

Philosophie, das auch noch heute von nicht geringer Bedeutung ist. Seine

Deutungen der Geschichte als Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, des

Staates als verwirklichte sittliche Idee, waren für Europa von entscheidender

Bedeutung.

Zeitgleich machte sich seit den

1830er Jahren eine Bewegung des „Jungen Deutschland“ einen Namen, die mit

scharfer Kritik die politischen und sozialen Verhältnisse monierte.

Heinrich

Heine, Ludwig Börne und

Ferdinand Freiligrath wurden rasch volkstümlich. Ebenso

bedeutend war Georg Büchner, der mit seinen Dramen „Dantons Tod“ und „Woyzeck“

erst nach seinem Tod volle Anerkennung erlangte. Zu bemerken ist, dass alle

diese Personen ins Ausland fliehen mussten. Das reaktionäre Deutschland des

Biedermeiers war für diese kritischen und freien Geister nicht gedacht.

XIII. Deutschland vor der Revolution

Friedrich Wilhelm IV.

(1840 – 1861)

Im Jahre 1840 wurde Friedrich Wilhelm IV. zum König von Preußen ernannt. Mit dem Sohn Friedrich Wilhelms III. versprach man sich den Beginn einer freiheitlichen Ära, Einschränkung der Polizeigewalt und Verstärkung der Volksrechte in einer modernen Verfassung. Doch obwohl sich der neue preußische König als durchaus großzügig erwies und unter anderem zahlreiche politische Verfolgte begnadigte (so zum Beispiel die Gebrüder Grimm), änderte dieses nichts an dessen Einstellung. Denn gerade Friedrich Wilhelm IV. betonte sein Gottesgnadentum und stand damit im scharfen Gegensatz zu den beiden geistlich-politischen Hauptströmungen der damaligen Zeit: der Demokratie und dem Liberalismus.

Der Wechsel von einer agrar- zu

einer kapitalistischen Industriegesellschaft mit dem gleichzeitig

explosionsartigen Zuwachs der Bevölkerung, sorgte für Probleme wirtschaftlicher

und sozialer Natur, denen die Regierungen lange Zeit nicht Herr werden konnten.

Auch die Erhöhung der Nahrungsmittelerzeugung, die bedeutenden technischen

Fortschritte sowie die Ausweitung der gewerblichen Produktion konnten den

Problemen nicht entgegenwirken. Die Wirtschaftskraft reichte in den meisten

Ländern einfach nicht aus, um Hunger, Not und Arbeitsmangel entgegenzuarbeiten.

Die Zeit der Frühindustrialisierung (1820 – 1850) wurde somit zu einem Zeitalter

der Massenarmut, des „Pauperismus“.

Schon in den Jahren 1816/17 führten Missernten zu Hungersnöten. In der Zeit

1846/47 verschärfte sich die Situation sogar noch, als eine Million Menschen den

Hungertod starben. Ebenso sorgte eine Cholera-Epidemie in den 1830er Jahren, der

insbesondere durch Unterernährung geschwächte Menschen zum Opfer fielen, für

eine wesentliche Verschlechterung der Lebenssituation der Bevölkerung.

Die zahlreichen Protestaktionen

dieser Zeit entstanden durchweg aufgrund solcher Notsituationen. Bauern

rebellierten unter anderem gegen die Nutzungsrechte am ehemaligen Gemeinbesitz,

die Handwerker forderten ein gerechtes Preis-Einkommens-Verhältnis und Arbeiter

protestierten gegen zu geringe Löhne und zu lange Arbeitszeiten.

Die

Notlage der Weber in Ostwestfalen und Schlesien offenbarte sich 1844 im

schlesischen Weberaufstand. Als Handarbeiter waren die Leinenweber nicht in der

Lage, mit der Produktivität der modernen maschinellen Webstühle mitzuhalten. Sie mussten trotz längerer Arbeitsdauer immer niedrige Verkaufszahlen in Kauf

nehmen. Die Demonstrationen wurden vom preußischen Heer schnell

unterdrückt.

Die

Notlage der Weber in Ostwestfalen und Schlesien offenbarte sich 1844 im

schlesischen Weberaufstand. Als Handarbeiter waren die Leinenweber nicht in der

Lage, mit der Produktivität der modernen maschinellen Webstühle mitzuhalten. Sie mussten trotz längerer Arbeitsdauer immer niedrige Verkaufszahlen in Kauf

nehmen. Die Demonstrationen wurden vom preußischen Heer schnell

unterdrückt.

Doch nicht nur in Schlesien kam

es zu Unruhen, auch in anderen preußischen Provinzen war der Unmut der

Bevölkerung zu spüren. Der Ruf nach einem „Vereinigten Landtag“ wurde laut, der

die politische Mitbestimmung für alle preußischen Gebiete garantieren sollte.

Hatten bisher nur acht Provinzen die Möglichkeit, sich ins politische Leben des

Staates einzufügen, sollten mit dem „Vereinigten Landtag“ Vertreter ganz

Preußens zusammenkommen.

Friedrich Wilhelm IV. zeigte jedoch wenig Interesse,

diese Einrichtung als eine dauerhafte Institution Preußens zu etablieren. Immer

wieder betonte er sein Gottesgnadentum und wandte sich gegen eine freiheitliche

Verfassung.

Das Streben nach einer demokratisch-freiheitlichen Verfassung

Während in Länder wie den Vereinigten Staaten von Amerika oder den westeuropäischen Ländern das Bürgertum an die Macht gelangt war, waren Preußen und Österreich in dieser Hinsicht immer noch als rückständig zu bezeichnen. Noch immer herrschten dort absolutistische Regierungsformen vor. Diese Verzögerung gegenüber dem Westen fand zum einen seine Ursache in der Zersplitterung Deutschlands in viele kleinere Einzelstaaten sowie in der Vernichtung des städtischen Frühkapitalismus. Der Krieg gegen Napoleon, die wirtschaftliche Vereinigung durch den Deutschen Zollverein sowie das Aufkommen des Liberalismus schürten im Volk jedoch immer mehr den Wunsch nach einer modernen demokratisch-freiheitlichen Verfassung.

Die deutsche Märzrevolution von 1848

In

Deutschland fanden die Volksbewegungen der europäischen Nachbarländer großes

Ansehen. So erfolgten zum Beispiel im Januar 1848 die ersten italienischen

Bewegungen und auch in Frankreich brachen im Februar desselben Jahres

Barrikadenkämpfe aus. Diese Taten sorgten für Aufsehen im deutschen Volk, das

nun umso heftiger sein Recht auf Presse- und Redefreiheit und eine Einführung

der Volksbewaffnung verlangte. Ausgehend von Baden, der Rheinpfalz und

Westfalen, erfasste diese große Volksbewegung bald weite Teile Deutschlands.

Überall gaben die Regierungen kampflos auf und beugten sich dem Willen des

Volkes.

In

Deutschland fanden die Volksbewegungen der europäischen Nachbarländer großes

Ansehen. So erfolgten zum Beispiel im Januar 1848 die ersten italienischen

Bewegungen und auch in Frankreich brachen im Februar desselben Jahres

Barrikadenkämpfe aus. Diese Taten sorgten für Aufsehen im deutschen Volk, das

nun umso heftiger sein Recht auf Presse- und Redefreiheit und eine Einführung

der Volksbewaffnung verlangte. Ausgehend von Baden, der Rheinpfalz und

Westfalen, erfasste diese große Volksbewegung bald weite Teile Deutschlands.

Überall gaben die Regierungen kampflos auf und beugten sich dem Willen des

Volkes.

Ihren Höhepunkt fanden die

deutschen Märzevolutionen von 1848 in Berlin, wo sich eine große Menschenmenge

vor dem Berliner Schloss versammelte, um den Monarchen ihre Forderungen zu

übermitteln. Die gewaltbereite Menge zeigte sich erfreut, als der König den

Volkswünschen weitgehend entgegenkam. Während der Verhandlungen kam es jedoch zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Wachleuten,

zwei Schüsse fielen. Die Menge floh, aber nun wuchsen überall Barrikaden:

Pflaster wurden aufgerissen, Wagen umgeworfen. Das Volk griff zu den Waffen, es

folgten blutige Kämpfe in den Straßen Berlins.

Noch in derselben Nacht

entschloss sich der König, dem Treiben ein Ende zu setzen und willigte

vorbehaltlos in die Forderungen der kämpfenden Menge ein. Die Revolution hatte

gesiegt. Als Symbol der Anerkennung der Gefallenen zwang das Volk seinen

Monarchen durch Abnehmen seiner Mütze die Opfer der Barrikadenkämpfe zu ehren.

Dies stellte eine außergewöhnliche Tat in der Geschichte der preußischen

Monarchie dar. Der König musste sofort ein

liberales Kabinett einberufen und

verkündete von fortan, dass Preußen in einem fortschrittlichen und modernen

Deutschland aufgehen solle.

In der alten Reichsstadt

Frankfurt am Main trat die erste

deutsche Nationalversammlung in der

Paulskirche

zusammen, das erste gesamtdeutsche, frei gewählte und verfassungsgebende

Parlament. Dort versammelte sich eine geistige Auslese Deutschlands, die sich

vorwiegend aus Akademikern zusammensetzte. Personen wie

Jakob Grimm,

Ernst

Moritz Arndt, der

Turnvater Jahn,

Ludwig Uhland,

Brentano und

Fröbel

verschafften der Nationalversammlung auch über die Grenzen Deutschlands

Anerkennung. Zum Präsidenten wurde Heinrich von Gagern gewählt.

Es dauerte jedoch nicht lange,

bis nach einiger Zeit die Vertreter des gebildeten Bürgertums von den

Forderungen der Radikalen abrückten. Zunehmend zeichnete sich eine

Parteienbildung ab, nachdem sich weite Kreise des Bürgertums den radikalen

Revolutionsforderungen entgegenstellten. Die wochenlangen Barrikadenschlachten

1830 in Paris waren für viele Abgeordnete jedoch ein warnendes Beispiel. So

wählten sie als Reichsverweser, d. h.

als Oberhaupt der provisorischen

Reichsregierung, den Erzherzog Johann. Da sich Preußen und Österreich gegen die

Forderung stellten, ihre Truppen auf den neuen

Reichsverweser zu vereidigen, war

die Nationalversammlung ohne eigenes Militär. Auch gewann sie keine

Verwaltungskompetenz gegenüber den Einzelstaaten. Ebenso die stetig

voranschreitende Aufspaltung der Abgeordneten in politische Zusammenschlüsse

führte dazu, dass man weitgehend machtlos blieb.

Die

Frankfurter

Nationalversammlung setzte im Dezember 1848 den ersten Grundrechtskatalog der

Deutschen auf. Nach langen Diskussionen schufen die Abgeordneten eine

Verfassung, die noch bis zum Bonner Grundgesetz von 1949 Einfluss haben sollte.

Dann geriet die Versammlung jedoch in Konflikt, als es zum Thema der nationalen

Einheitsbewegung kam. Ohne Zweifel bestand diese Bewegung bereits, jedoch

spaltete sie sich in eine

kleindeutsche

und großdeutsche

Lösung auf. Die

Kleindeutschen forderten die deutsche Reichseinheit unter der Herrschaft

Preußens und Ausschluss Österreichs, wohingegen die

Großdeutschen auch die

Deutschen der Donaumonarchie mit einbinden wollten.

Am 28. März 1849 wurde die

Reichsverfassung angenommen und

Friedrich Wilhelm IV. zum deutschen Kaiser

gewählt. Dieser sprach sich jedoch voller Verachtung gegen das feierliche

Angebot aus und lehnte die Kaiserkrone ab:

„Einen solchen imaginären Reif, aus Dreck und Letten gebacken, soll ein legitimer König von Gottes Gnaden und nun gar der König von Preußen sich geben lassen, der den Segen hat, wenn auch nicht die älteste, doch die edelste Krone, die Niemand gestohlen worden ist, zu tragen? ... Ich sage es Ihnen rund heraus: Soll die tausendjährige Krone deutscher Nation, die 42 Jahre geruht hat, wieder einmal vergeben werden, so bin ich es und meines Gleichen, die sie vergeben werden. Und wehe dem, der sich anmaßt, was ihm nicht zukommt!“

Damit war das Hauptanliegen der Frankfurter Nationalversammlung, die Gründung eines deutschen Einheitsstaates, gescheitert.

Der Sieg der Reaktion

Mittlerweile hatte sich der

Gegensatz zwischen dem auf der einen Seite gebildeten Bürgertum und den auf der

anderen Seite Arbeitern sowie von der aufkommenden Industrie bedrohten kleinern

Handwerkern immer weiter vertieft. Unter der Führung von Friedrich Hecker

versuchte das revolutionäre Volk, die Regierungsgewalt in Baden an sich zu

reißen. Die Widerstandsbewegung wurde aber von den Bundestruppen gewaltsam

niedergeschlagen. Ebenso wurden völkisch-revolutionäre Bewegungen in Ungarn sowie in Berlin und Dresden blutig vom staatlichen Militär

gestoppt. Obwohl in Österreich die revolutionären Mächte anfangs auch siegreich

waren und ihren Staatskanzler

Metternich als Symbol der

Reaktion stürzten, wurden

auch hier die bewaffneten Aufstände gewaltsam niedergeworfen. Die

Reaktion hatte

allerorts gesiegt.

XV.

Deutschland nach der Revolution

Auflösung der Nationalversammlung

In Frankfurt am Main wurden die Abgeordneten der Nationalversammlung durch Soldaten daran gehindert, der Sitzung der Paulskirche beizuwohnen. In Berlin zog wieder der König mit seinen Soldaten ein, die Bürgerwehr der Aufständischen wurde aufgelöst. Die Kämpfer für ein einheitlich-freies Deutschland wurden überall verfolgt und eingesperrt, manche erschossen.

Die oktroyierte Verfassung

Nach dem Sieg der

Reaktion wurde

auch bald in Berlin ein konservatives Ministerium ernannt und somit eine

Militärdiktatur errichtet. Die preußische Nationalversammlung musste auseinander

treten, schließlich wurde das Wahlrecht geändert. Der König erließ eine

oktroyierte (von oben erlassene) Verfassung, d. h. sie wurde ohne Einwirkung des

Volkes beschlossen. Diese Verfassung von 1850 – die in Preußen bis 1918 galt – führte erstmals das Dreiklassenwahlrecht ein. Somit wurde die

Stimmenzahl nach der Steuerleistung bewertet. Die vollziehende Staatsgewalt

blieb alleinig in den Händen des Königs.

Der Versuch, die Gründung eines

einheitlichen und freiheitlichen Deutschland zu erreichen, erfolgte erst 21

Jahre später mit der

Reichsgründung 1871.

Jahre später als in England

entwickelten sich in Deutschland die Industrie und der moderne Kapitalismus. Die

soziale Frage im Lande wurde aus diesem Grund auch erst später aktuell und

zeigte sich bei weitem nicht so bedrohlich, wie es in Großbritannien der Fall

gewesen war. Dennoch entwickelte sich in Deutschland besonders in den Regionen

mit einem hohen Vorkommen an Heimarbeit größte Not durch die Auswirkungen der

industriellen Revolution. Deshalb waren es zuerst die Weber in die 1840er

Jahren, die durch

Aufstände gegen ihre bedenkliche Lage protestierten.

Zur Zeit der Revolution in

Deutschland 1848 war die abhängige, wirtschaftlich besitzlose Arbeiterklasse

zunächst noch unorganisiert und trat wenig selbstbewusst auf. Erst der rasche

Aufstieg der deutschen Wirtschaft in den 1850er und 1860er Jahren führte zu

wachsenden Bewegung des Proletariats. Besonders in der Kohlen- und

Eisenindustrie stand eine kleine Gruppe von Unternehmern einer großen Masse

besitzloser Handarbeiter gegenüber.

Es bestand ein Überangebot an

Arbeitskräften, was zu niedrigeren Löhnen führte. Um den Lebensunterhalt zu

sichern, waren nun mehrere Familienmitglieder gezwungen, arbeiten zu gehen, dies

führte zu weiteren Lohnminderungen. Auch die Arbeitshygiene und Sicherheit der

Arbeiter ließen noch viel zu wünschen übrig. Ein Arbeitstag von 15 Stunden war

keine Seltenheit, auch Sonntags- oder Nachtarbeit

bildeten keine Ausnahme mehr. Am schärfsten trafen die Wirtschaftskrisen das

ohnehin schon geplagte Proletariat.

Solche Arbeitsbedingungen

führten in der Bevölkerung schnell zur Massenarmut. Teilweise besaß eine Familie

nur ein Zimmer für sich, die Lebenserwartung sank und ein Bildungsmangel des

deutschen Proletariats war nicht mehr zu verhindern.

Insbesondere

Karl Marx war bei

der Behandlung der sozialen Frage große Bedeutung zuzusprechen. Er schuf eine

neue Art des volkswirtschaftlichen und politisch-gesellschaftlichen Denkens und

formte die Wertevorstellung vieler Menschen. Hiermit blieb

Marx einer der

großen revolutionären Denker im politischen-sozial Leben des 19. Jahrhunderts.

Um gegen diese eklatanten

Zustände vorzugehen, wurden 1839 die ersten Fabrikgesetze in Preußen erlassen.

Zudem versuchte die christliche Sozialbewegung die Arbeiterschaft zu

unterstützen. Die Gründung des

Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins 1863, der

Internationalen Arbeiterassoziation (1864 von Karl Marx ins Leben gerufen) und

der Gewerkschaften in den 1860er Jahren waren weitere Versuche, um der

wachsenden beunruhigenden Lage entgegenzuwirken. In seinem Werk "Das Kapital"

kritisierte Marx die Wirtschaftsverhältnisse seiner Zeit und versuchte ein Entwicklungsgesetz der Gesellschaft aus den Notwendigkeiten der Wirtschaft

für die Zukunft zu geben.

Die sozial-wirtschaftlichen

Probleme wurden in naher Zukunft ohne weiteres nicht gelöst, auch wenn

die sozialen Maßnahmen durchaus Erfolge zeigten.

XVII. Die Reichsgründung

Otto von Bismarck

In Preußen war am 23. September

1862 Otto von Bismarck zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt worden, um

einen aufgekommenen Verfassungskonflikt im Sinne des Königs Wilhelm I. zu lösen.

Unter Ausschaltung des Landtags führte

Bismarck nach seiner Ernennung die

Heeresreform durch, die den Konflikt beseitigte. Somit war

Bismarck zwar an der

Macht, regierte jedoch verfassungswidrig und ohne genehmigten Etat. Durch

außenpolitische Erfolge versuche er, von der innenpolitischen unvorteilhaften

Situation abzulenken.

Die Kampf zwischen Preußen und Österreich um die Vorherrschaft in Mitteleuropa

Die ohnehin schon vorhandenen Gegensätze zwischen Österreich und Preußen verschärften sich zunehmend nach dem Deutsch-Dänischen Krieg 1864, den die Staaten des Deutschen Bundes für sich entscheiden konnten. Preußen wollte den wichtigen Hafen Kiel zum Kriegshafen umbauen und die neu gewonnenen Herzogtümer Schleswig und Holstein wirtschaftlich enger an sich binden. Österreich fühlte sich durch diese Forderungen benachteiligt und sprach sich gegen die preußischen Vorstellungen aus. Obwohl diese Abmachungen letztendlich doch im Vertrag zu Gastein 1865 von beiden Seiten unterzeichnet wurden, bedeutete dies nicht das Ende der preußisch-österreichischen Gegensätze. Als Bismarck eine Reform des Deutschen Bundes verlangte und ein allgemeines und gleiches Wahlrecht forderte, trat Österreich dazu offen entgegen. Die Donaumonarchie befahl die Mobilmachung gegen Preußen. Dieser Schritt wurde mit dem preußischen Austritt aus dem Deutschen Bund beantwortet.

Preußisch-Österreichischer Krieg (1866)

Bismarck wollte mit allen

Mitteln die deutsche Frage lösen und Preußen letztendlich die Vorherrschaft in

Deutschland zu

ermöglichen. Die Mehrheit der deutschen Staaten stand auf der Seite Österreichs.

Preußens Aufforderung, die österreichische Mobilmachung sofort einzustellen,

lehnten Hannover, Sachsen und Hessen-Kassel ab. Darauf

besetzte Preußen diese

Länder ohne Kriegserklärung.

Am 3. Juli 1866 kam es zur

entscheidenden Schlacht zwischen Preußen und Österreich auf dem Schlachtfeld von

Königgrätz. Österreich wurde hierbei besiegt und der Feldzug damit beendet.

Der Sieg war für den Staat

Preußen mehr als bedeutsam, bedeutete es für ihn die Vormacht in Mitteleuropa.

Hannover und Kurhessen, Schleswig-Holstein sowie Frankfurt am Main wurden von

Preußen annektiert. Das Land nahm somit um ¼ seiner Größe und Einwohnerzahl zu.

Die Gründung des Norddeutschen Bundes

Mit dem Sieg über Österreich war nun der Weg zu einer Gründung des Norddeutschen Bundes frei. Bismarck ließ ein Bundesparlament aus allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlen hervorgehen und verwirklichte somit die Idee der alten 1848er. Der Einfluss des Parlaments auf die Regierung wurde jedoch durch die Einführung des Bundesrates geschmälert, in dem sich fortan die Vertreter der einzelnen Staaten trafen.

Der Deutsch-Französische Krieg (1870/71)

Einer der Hauptursachen des

Deutsch-Französischen Krieges ist im Streit um die Besetzung des spanischen

Throns zu finden. Nach dem Sturz von Isabelle II. 1868 entschieden sich die

spanischen Regierungsvertreter, einen Prinzen aus dem Hause der Hohenzollern den

frei gewordenen Thron anzubieten. Trotz des heftigen Widerstands des preußischen

Königs, sagte der deutsche Prinz nach Drängen

Bismarcks zu. Frankreich hingegen

sprach sich scharf gegen diese Besetzung aus, da es sich auf die Weise von

Preußen und einem

mit diesem verbündeten Spanien eingeschlossen fühlte. Nach einer versteckten

Kriegsdrohung der Franzosen verzichtete Prinz Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen freiwillig auf die Krone. Frankreich drängte im

Anschluss darauf, der preußische König solle als Oberhaupt der Hohenzollern

auch zukünftig allen Mitgliedern seines Hauses den spanischen Thron untersagen.

König Wilhelm I. lehnte diese Forderung ab und teilte den Inhalt seines

Gesprächs mit dem französischen Gesandten in Bad Ems

Bismarck in einer Depesche

mit. Dieser veröffentlichte die „Emser Depesche“ daraufhin in zugespitzter

verkürzter Form. Frankreich fühlte sich aufgrund dessen in seiner Ehre verletzt

und erklärte Preußen im Juli 1870 den Krieg.

Ganz Deutschland griff zu den

Waffen. Frankreich wurde nach einer Reihe blutiger Kämpfe letztendlich

besiegt und sein Kaiser Napoleon III. in Sedan 1870 gefangen genommen. Darauf

rief das französische Volk die Republik aus, der Krieg wurde fortgesetzt. Doch

auch das letzte Aufbäumen gegen die preußische Armee misslang und fand im

Frieden von Frankfurt am Main im Mai 1871 sein endgültiges Ende. Frankreich

musste das Gebiet Elsaß sowie Teile Lothringen an Preußen abtreten und

verpflichtete sich zur Zahlung einer Kriegsentschädigung von fünf Milliarden

Goldfranc.

Die Reichsgründung

Währendessen

bereitete Bismarck die endgültige Gründung des

Deutschen Reiches vor. Nachdem

Bayern und Württemberg Sonderrechte zugestanden wurden, hatte man alle deutschen

Fürsten zur Bildung eines einheitlichen

Deutschen Reiches

gewinnen können. Im französischen Königsschloss in Versailles wurde am 18.

Januar 1871 der preußische

König

Wilhelm I. zum Deutschen Kaiser ernannt. Als Reichskanzler

wurde Bismarck bestimmt.

Währendessen

bereitete Bismarck die endgültige Gründung des

Deutschen Reiches vor. Nachdem

Bayern und Württemberg Sonderrechte zugestanden wurden, hatte man alle deutschen

Fürsten zur Bildung eines einheitlichen

Deutschen Reiches

gewinnen können. Im französischen Königsschloss in Versailles wurde am 18.

Januar 1871 der preußische

König

Wilhelm I. zum Deutschen Kaiser ernannt. Als Reichskanzler

wurde Bismarck bestimmt.

Eine Schwäche der Reichsgründung

war jedoch, dass der Staat in erster Linie von den Fürsten, der Armee und von

den Beamten, also weniger durch das Volk geführt wurde und somit von Anfang an

ein Obrigkeitsstaat war. Der Ausbruch schwerer innerer Konflikte findet unter

anderem hierin seine Ursachen.

Bezeichnenderweise waren fast

nur Fürsten und Vertreter der siegreichen deutschen Armee bei dieser

Kaiserproklamation anwesend.

Die Reichverfassung von 1871

Das

Deutsche Reich bestand nun

aus 25 Bundesstaaten, zu denen noch das „Reichsland Elsass-Lothringen“ hinzukam.

Die Reichflagge trug die Farben Schwarz-Weiß-Rot und wandte sich damit bewusst

vom Schwarz-Rot-Gold der Frankfurter Paulskirche von 1848 ab.

Die

Verfassung versuchte, eine

starke Monarchie beizubehalten, in der der Kaiser den Reichskanzler berief und

den Oberbefehl über Heer und Flotte besaß. Nur er alleine verfügte über die

Entscheidung über Krieg und Frieden. Unter dem Kaiser standen die übrigen

deutschen Fürsten. Als eigentlicher Träger der Reichsgewalt wurde der Bundesrat

ins Leben gerufen, in dem jeder Bundesstaat vertreten war. Das Gegengewicht dazu

bildete der Reichstag, der aus allgemeinen, gleichen und geheimen völkischen Wahlen

hervorging.

Die wirtschaftliche Entwicklung nach 1871 in Deutschland

Die Gründung des Deutschen Reiches und der Sieg über Frankreich 1871 gaben der deutschen Wirtschaft einen mächtigen Auftrieb. Die Zolleinheit des vereinten Deutschlands brachte der Industrie gute Absatzmöglichkeiten, viele handwerkliche Betriebe entwickelten sich zu Fabriken. Immer mehr bildete sich das Bedürfnis zum Großbetrieb aus. Während andere europäische Staaten an der Schwerindustrie festhielten, wuchsen in Deutschland mächtige Eisen-, Stahl-, Kohle- und Chemiekonzerne heran. Deutschland stellte mittlerweile das mächtigste Land im Maschinenbau dar.

Die Landflucht und Schutzzollpolitik

Durch das rasche Anwachsen der

deutschen Industrie, stieg auch die Einwohnerzahl der Städte im schnellen Tempo.

Besonders groß war die Abwanderung aus den ostdeutschen Agrargebieten nach

Berlin, Mitteldeutschland und in das Ruhrgebiet.

Die städtische Bevölkerung hatte

angesichts der niedrigen Löhne den Wunsch, Lebensmittel möglichst billig

einzukaufen. Nach der Erschließung der großen Gebiete in Übersee und der

Möglichkeit, Nahrungsmittel günstig nach Europa zu verschiffen, ergab sich bald

ein empfindlicher Wettbewerb auf dem deutschen Markt. Durch Einsatz moderner

Maschinen und durch billigere Arbeitskräfte konnten andere Länder ihre

Agrarprodukte weitaus günstiger anbieten, als die deutschen Betriebe. Auch die deutsche Industrie musste unter dem ausländischen Wettbewerb

leiden.

Um einer

wirtschaftlichen Gefahr

zu entgehen, verlangten Großgrundbesitzer und Fabrikunternehmer einen

Schutzzoll

auf ausländische Waren und Lebensmittel, um einheimische Produkte leichter

verkaufen zu können.

XVIII. Deutschlands innere Lage nach 1871

Der Kulturkampf

Schon in der

Frankfurter

Nationalversammlung hatten sich katholische Abgeordnete zusammengefunden,

die sich

selbst später „Zentrum“ nannten. Sie traten eindringlich für den Schutz der

katholischen Einrichtungen ein und betonten den konfessionellen Charakter der

Schule. Als im Juli 1870 das vatikanische Konzil die Unfehlbarkeit des Papstes

bei Grundsatzentscheidungen über Fragen des Glaubens und der Sitte aussprach,

kam es zu einer Spaltung der deutschen Katholiken. Als

Bismarck sich weigerte,

Maßnahmen gegen die gespalteten Katholiken zu ergreifen, kam es zum offenen

Konflikt mit dem Vatikan. Nach der Annexion des Kirchenstaates durch Italien

forderte die Zentrumspartei den Reichskanzler auf, zu der Wiedererrichtung des

Vatikans beizutragen.

Bismarck lehnte auch diese Forderung ab und betonte den

Vorrang des Staates vor allen anderen Einrichtungen. Daraufhin kam es zu

schweren Auseinandersetzungen. Da

Bismarck den übernationalen Anspruch der

katholischen Kirche aus Gründen der Reichssicherung nicht anerkennen wollte,

ließ er den Jesuitenorden verbieten, überwachte kirchliche Reden und

ordnete die Schließung aller katholischen Schulen zugunsten von Staatsschulen

an. Die sich aufgrund dessen entwickelten Protestbewegungen beantwortete der

Reichskanzler mit der Verhaftung zahlreicher führender Persönlichkeiten. Die

Katholiken beugten sich jedoch nicht und gingen nur noch umso entschlossener in

den deutschen Kulturkampf. Die preußische Regierung erließ die „Maigesetze“ von

1873, um den katholischen Widerstand zu brechen.

Nach fast zehn Jahren

Kulturkampf musste

Bismarck einsehen, dass eine gewaltsame Lösung die erstrebte

Einheit nicht herbeiführen konnte. Im Gegenteil, die protestantischen und

katholischen Deutschen hatten sich im Laufe der Zeit immer weiter entfremdet.

Die Auseinandersetzung mit der Arbeiterbewegung

Die hohen Kosten für essentielle

Güter in der Zeit der Schutzzollpolitik belastete gerade die deutsche

Arbeiterschaft. Eine Erhöhung der Löhne war jedoch aus dem Grund der

Wettbewerbsfähigkeit mit dem Ausland nicht denkbar. Verdienten weite Teile des

Bürgertums und vor allem die Industrieunternehmer gut, so wurde die Lage der

Massen immer erdrückender. Diese nahmen auch nur im geringen Maß am allgemeinen

wirtschaftlichen Aufschwung teil. Hinzu kamen die wenig erfreulichen

Wohnbedingungen in den großen Städten. Zuvor auf dem Land hatten die Menschen

geräumig und zudem billig gewohnt, nun mussten sie für die neu angelegten

Mietskasernen in der Stadt hohe Mieten entrichten. Die möglichst billig gebauten

Gebäude boten nur wenig Lebensqualität, an eine ausreichende Hygiene war nicht zu

denken. Die Sozialdemokraten wuchsen rasch zu einer Partei der Arbeiterschaft

auf, die sich für bessere Lebensverhältnisse einsetzte.

Nachdem auf

Kaiser Wilhelm I.

zwei Attentate verübt wurden, nahm

Bismarck die Gelegenheit war, um für beide

Anschläge die von ihm ungeliebte sozialdemokratische Partei verantwortlich zu

machen. Durch die Sozialistengesetze von 1878 wurden die sozialistische Presse

unterdrückt und zahlreiche sozialistische Führer ins Gefängnis geworfen. Die

Sozialdemokratische Partei wurde noch im selben Jahr vom Staat aufgelöst. Trotz

der Unterdrückung durch den Staat ließ sich jedoch der Erfolg der

Sozialdemokraten zukünftig nicht aufhalten. Ihre Zahl nahm weiterhin zu und

gerade die Verfolgung weckte neue Kräfte, die die Regierenden mit Sorge

erfüllten.

Die Sozialgesetzgebung

Bismarck war sich durchaus

bewusst, dass er der

sozialen Frage in Deutschland nicht allein durch negative

Maßnahmen Herr werden konnte. Er sah die Gefahren, die eine steigende

Entfremdung der Arbeiterschaft vom Staat mit sich brachten, und führte zu diesem

Zweck eine Sozialgesetzgebung ein, die den Arbeitern im Falle von Alter und

Krankheit eine Existenzgrundlage einräumte.

Es kam zur Einführung eines

Krankenkassengesetzes sowie Sozialgesetzen im Falle des Unfalls und der

Invalidität. Diese soziale Gesetzgebung wurde in den folgenden Jahren weiter

fortgesetzt. Zudem wurde die Arbeitszeit für Frauen und Kinder eingeschränkt,

die Sonntagsarbeit verboten und eine vom Staat vorgeschriebene Unfallverhütung

vorgeschrieben.

XIX. Bismarcks Außenpolitik nach 1871

Die Isolierung Frankreichs

Der Grundgedanke der deutschen Außenpolitik unter Bismarck war die Isolierung Frankreichs. Die beschämende französische Niederlage von 1870/71 würde nach Ansicht des Reichskanzlers von den Franzosen nicht so leicht vergessen werden. Bismarck rechnete daher mit einer ständigen Gegnerschaft Frankreichs. Als höchste Gefahr galt ihm ein möglicher Zweifrontenkrieg, in dem sich Frankreich und Russland gegen das Deutsche Reich verbündeten. Einem solchen Bündnis musste er somit entgegenwirken und bemühte sich um ein gutes Verhältnis zu Russland.

Der Dreikaiserbund

Nachdem Preußen unter Bismarck zuvor zwischen Österreich und Russland erfolgreich vermittelt hatte, kam es 1872 zum Bündnis der drei Kaiserreiche, in dem die Staaten in ein enges freundschaftliches Verhältnis zueinander traten. Dieses gute Verhältnis wurde aber schon einige Jahre später durch den Russisch-Türkischen Krieg 1877/78 auf dem Balkan schwer erschüttert, in dem Russland die Türken vernichtend schlug. Österreich wollte eine Ausbreitung des russischen Einflusses auf dem Balkan jedoch nicht hinnehmen. Auch England schaute misstrauisch auf die Entwicklung Russlands. Ein europäischer Krieg schien zu drohen.

Der Berliner Kongress

Zwecks dieser Entwicklung, rief

Bismarck zu einem allgemeinen Friedenskongress auf, zu dem sich die europäischen

Regierungen in Berlin 1878 versammelten. Des Reichskanzlers größtes Interesse

galt hierbei der Erhaltung des Friedens, was ihm im Nachhinein als großer

persönlicher Verdienst angerechnet wurde.

Serbien, Rumänien und Montenegro

wurden als selbstständige Fürstentümer von der türkischen Herrschaft abgetrennt.

Bulgarien erhielt größere Freiheit, Bosnien und Herzegowina fielen unter

österreichische, Zypern unter englische Verwaltung. Nur Russland fühlte sich

durch die Ergebnisse des Berliner Kongresses benachteiligt, das

deutsch-russische Verhältnis kühlte merklich ab.

Das Bündnis der Mittelmächte

Bismarck antwortete auf das

nachlassende Verhältnis zwischen dem